Pourquoi dans les années 1960, comme le disait Amilcar Cabral, les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger.

Amilcar Cabral, l’un des fondateurs du Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et des Iles du Cap-Vert (PAIGC) et protagoniste prématurément disparu des luttes contre la domination coloniale portugaise en Afrique de l’Ouest, aurait eu pour habitude de dire « Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger » .

C’est précisément à l’âge d’or d’Alger la Rouge, « Mecque des révolutionnaires », que rend hommage le documentaire homonyme de Mohamed Ben Slama.

Et en effet, à partir de la conquête de son indépendance, le 5 juillet 1962, pendant les années 1960 et 1970, sous les présidences d’Ahmed Ben Bella et puis de Houari Boumediene, la capitale algérienne – capitale de la diplomatie non-alignée et du socialisme tiers-mondiste et islamo-compatible – devient le lieu d’accueil des militants révolutionnaires et anticoloniaux des quatre coins du monde : de Nelson Mandela, qui y reçoit son premier entraînement militaire – « Algeria made me a man », dit-il en y revenant en 1990 après sa libération au bout de 27 ans de prison – à Che Guevara – qui se rend sur place en 1963 et 1965, de l’OLP de Yasser Arafat au Front de libération du Mozambique (FRELIMO) d’Oscar Monteiro, du Mouvement pour la Libération de l’Angola (MPLA) au Front National de Libération du Sud Vietnam (Vietcong), des Black Panthers à l’Union Populaire Africaine du Zimbabwe (ZAPU), en passant par le Front de Libération de la Bretagne et le Front de Libération du Québec, sans oublier des guérilleros du Guatemala, du Venezuela et du Nicaragua ainsi que des exilés politiques venant de l’Etat espagnol, du Portugal, du Brésil, de la Tunisie et de tant d’autres pays : tous et toutes passent par là. Alger était une étape obligée.

Paris, la grande déception

Dans ses mémoires, Alger, Capitale de la Révolution. De Fanon aux Black Panthers, à paraître le 11 mai aux Editions La Fabrique, Elaine Mokhtefi livre un récit doux-amer de l’effervescence politique inaugurée par l’indépendance algérienne en 1962. Née de parents juifs américains en 1928, Mokhtefi quitte les Etats-Unis à 23 ans à bord d’un petit bateau néerlandais pour rejoindre la France et s’installer à Paris qui, dans son imaginaire militant, incarnait la capitale historique des révolutions. Et pourtant Paris est une grande déception. « Les événements dont j’avais été témoin, se souvient-elle, montraient bien que le fameux égalitarisme français était une chimère : la célèbre devise – Liberté, Égalité, Fraternité – était en berne. Le colonialisme et le racisme m’apparurent comme les deux piliers du pouvoir et de la suprématie. Quel branle-bas ».

En 1954, quand les rebelles Algériens lancent le début des hostilités, la réponse de François Mitterrand, alors ministre de l’Intérieur, est lapidaire : « L’Algérie c’est la France » et « La négociation, c’est la guerre ».

Pendant la guerre, Mokhtefi repart à New York, où elle travaille pour le Gouvernement provisoire de la République algérienne afin de populariser la cause de la libération auprès des délégations d’autres pays aux Nations Unies. Au moment de l’indépendance, Mokhtefi s’installe à Alger où, dix ans plus tard, elle connaîtra celui qui deviendra son mari, Mokhtar Mokhtefi, un vétéran de la resistance anticoloniale. La maitrise de l’anglais et du français font d’elle l’une des protagonistes clefs des rencontres politiques et des rendez-vous diplomatiques qui ont lieu dans la capitale. Elle y côtoie Oliver Tambo, cofondateur du Congrès National Africain (ANC), Jomo Kenyatta, leader de la lutte contre la domination britannique et premier président du Kenya indépendant, Julius Neyrere, père du « socialisme ujamaa » et premier chef d’Etat de la Tanzanie ainsi que des militant.es d’un peu partout. « La vie, écrit-elle, était une véritable aventure ».

Mais c’est notamment en tant que interprète et collaboratrice des Black Panthers que Mokhtefi se fait le plus connaître dans le milieu militant algérois. Son expérience, à partir de ce moment-là, sera conditionnée par les hauts et les bas des rapports compliqués qu’Eldridge Cleaver, dirigeant exilé des Panthères Noires et ministre de l’Information du parti, entretient avec les autorités algériennes. Après avoir été accusé de tentative de meurtre suite à la fusillade de West Oakland le 6 avril 1968, Cleaver quitte le pays, s’enfuit d’abord à La Havane puis se dirige à Alger.

Les années algériennes de Cleaver ne font pas honneur à l’image du Black Panther Party. Comme Mokhtefi le rappelle avec regret, le leader des Panthères et son entourage firent très peu d’efforts pour s’impliquer dans le contexte politique local en réussissant même à se rendre odieux auprès des officiels algériens. L’Algérie refusait en effet que son territoire serve de base pour les opérations spéciales (détournements d’avions et trafic de fonds) organisées par la fraction Cleaver au sein des Panthères. En 1972, donc, ce dernier est expulsé du pays. Et Mokthefi connut le même sort, deux ans plus tard, mais pour avoir refusé de collaborer avec la sécurité algérienne dans la surveillance de son amie, la journaliste Zohra Sellami, épouse de l’ancien président renversé par Boumediene, Ben Bella.

Par la suite, et ce pendant 44 longues années, l’Algérie lui a refusé à la possibilité de revenir.

Parabole descendante

Le livre de Mokhtefi revient sur la parabole du FLN des années soixante quand le parti au pouvoir, dévoré par des luttes intestines, dévoile sa nature manifestement antidémocratique et militariste. Elle dresse un portrait amer de cette période qui brise les rêves et les aspirations des révolutionnaires :

« La République algérienne démocratique et populaire, le plus grand pays d’Afrique, était venue au monde en 1962, délivrée des entrailles du colonialisme français et de la guerre : sous-développée malgré une façade de modernité. Au terme de 132 ans de régime colonial français, sur une population de neuf millions il n’y avait que 500 diplômés d’université. Près d’un million de colons avaient quitté le pays à l’Indépendance, le laissant démuni, sans techniciens, enseignants, personnel médical et le reste. Les "apparences" de modernité étaient nombreuses : des réseaux de routes et de chemins de fer, des villes relativement modernes, une élite de langue française, un mélange de tenues traditionnelles et européennes, des cafés, des théâtres, une radio et une télévision nationales. Nous étions trop enclins à croire et à excuser, avec naïveté probablement, le discours populiste et le système de parti unique du FLN. On ne voulait pas entendre que ce n’était pas guère le chemin de la démocratie. Malheureusement, la gloire d’être devenue une nation souveraine ne suffisait pas à renverser un système mis en place pendant la guerre de libération par des individus versés dans l’intrigue et la machination, et parvenus au pouvoir sur le dos de l’armée du peuple ».

Après le coup d’Etat de Boumediene qui renverse Ben Bella en 1965, Alger qui n’est que la capitale d’une révolution manquée, demeure néanmoins la capitale des révolutionnaires parce que, comme l’explique, Mokhtefi « les Algériens, aussi bien les officiels que les ménages, les fellahs, les écoliers, étaient conscients du soutien apporté par les pays étrangers » pendant la guerre. Donc « l’Algérie a adopté une politique de portes ouvertes, d’aide aux opprimés, d’accueil des mouvements de libération et d’opposition, et de personnalités persécutées (…) Tous furent les bienvenus ».

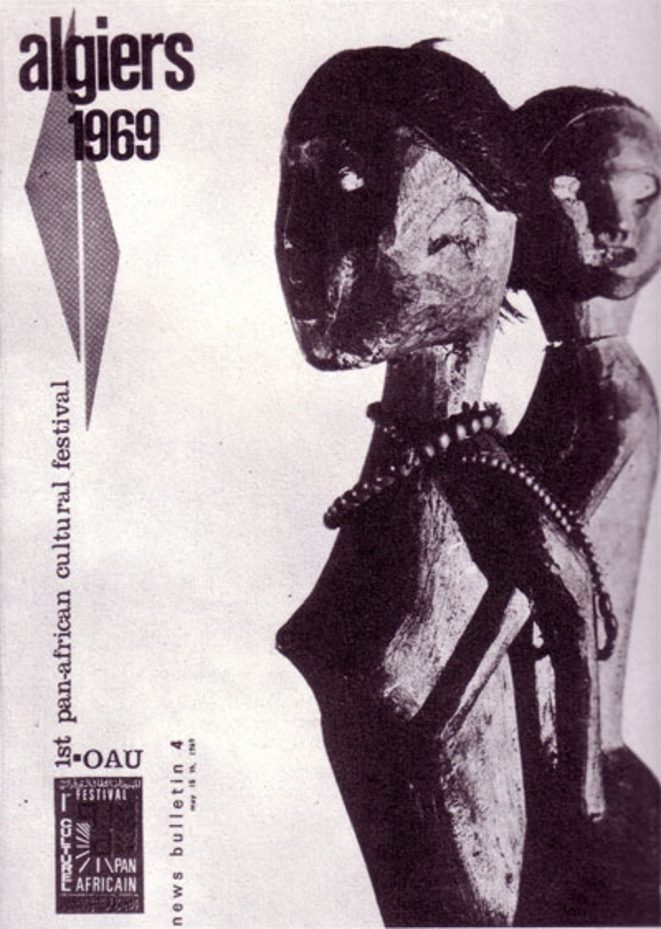

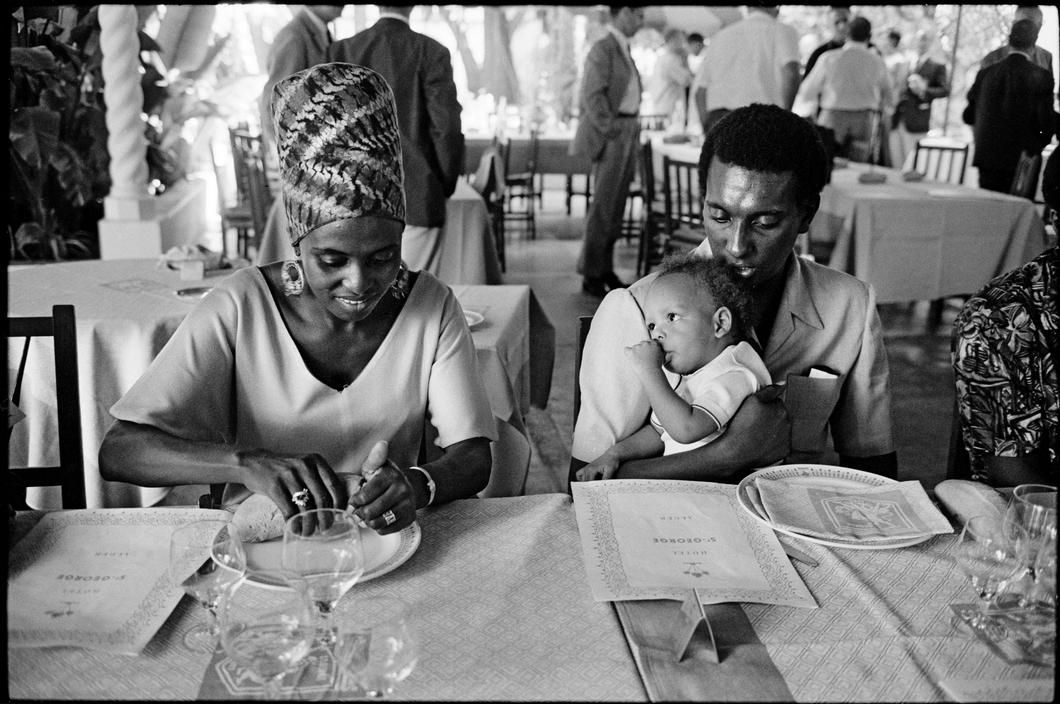

C’est en juillet 1969 qu’a lieu à Alger le premier Festival culturel panafricain, le Panaf, organisé sous la houlette de l’Organisation de l’Unité Africaine, trois ans après le Festival mondial des Arts nègres de Dakar. Mokhtefi y travaille, recrutée par le Ministre de l’Information algérienne, Mohamed Benyahia, et elle est notamment en charge d’inviter des personnalités afro-américaines. C’est ainsi qu’elle réussit à faire inviter Cleaver. En réunissant les artistes de la diaspora et du continent africain tels que le saxophoniste de jazz Archie Shepp, les chanteuses Nina Simone et Miriam Makeba, le chanteur Barry White, la poète Maya Angelou, les écrivains Albert Memmi et Edouard Glissant, l’écrivain et réalisateur Ousmane Sembène et tant d’autres, le festival est un événement majeur de l’époque, aussitôt rebaptisé le Woodstock du Tiers-Monde.

Les images émouvantes et enthousiasmantes du festival contrastent néanmoins avec la dégénérescence de la libération algérienne.

Cinq ans plus tard, d’ailleurs, Mokhtefi est obligée de quitter le pays. Le jour de son expulsion son mari, Mokhtar, écrivait : « Je perds mes dernières illusions (….) L’exil reste l’ultime solution lorsque la médiocrité et la féodalité triomphent et s’érigent pour devenir nos juges ».