Crédits photos : Rama (CC BY-SA 2.0 FR)

Après le meurtre de Nahel et la révolte de nombreux jeunes de quartiers populaires, la sphère médiatique et politique est noyée dans l’ambiance sécuritaire : répression massive, déploiement du RAID et du GIGN, circulaire Moretti, peines de prison ferme ou interdiction de la marche pour Adama... Face à ça, l’ouverture d’un débat sur la question de la police reste limitée à quelques points de programme portés historiquement par la gauche institutionnelle. Parmi eux, une idée revient : la « police de proximité ».

De Fabien Roussel à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Sandrine Rousseau, c’est toute la NUPES qui défend cette idée. Parfois, pour y donner du crédit, celle-ci se sent même obligée de légitimer la parole de représentants des policiers eux-mêmes, comme Eric Coquerel relayant Grégory Joron, secrétaire général du « syndicat » Unité SGP Police-FO, défenseur du policier ayant tué Nahel, faisant campagne pour la cagnotte de la honte et ne se privant pas de son côté pour dénoncer « certaines personnalités politiques qui alimentent la haine anti-flic ». Cette logique peut aller plus loin qu’un simple relai, par exemple en s’associant directement avec un ancien haut fonctionnaire de police comme l’a fait le député FI François Piquemal avec Jean-Pierre Havrin, sur lequel nous reviendrons. Pour comprendre l’omniprésence de cette revendication dans les programmes de gauche sur la police, il faut savoir d’où elle vient.

La police de proximité : quand Jospin et la gauche plurielle voulaient nous faire aimer la police

A partir des années 1980, le thème de « l’insécurité » se fait de plus en plus présent dans le débat politique, comme l’évoque le sociologue Laurent Bonelli dans un article de 2005. Dans un contexte de chômage de masse croissant, et alors que de grandes révoltes dans les quartiers populaires de l’Est lyonnais ont lieu en 1981, l’offensive contre l’immigration et les habitants de ces quartiers bat son plein du côté de la droite et de l’extrême-droite, qui vont progressivement réussir à imposer ce thème comme un enjeu incontournable. Une victoire qui s’inscrit dans le cadre de l’offensive néo-libérale et à laquelle la gauche institutionnelle a collaboré.

Lorsqu’elle remporte les élections législatives en 1997 et que cette question est au cœur des débats, la « gauche plurielle », alliance électorale du PS, PCF, des Verts, du PRG et du MDC, choisit de répondre à cette prétendue « demande de sécurité »[1] avec la mise en place de la police de proximité. Seul pays où elle fut une doctrine de la police nationale, annoncée alors comme une véritable « révolution culturelle » dans la police, celle-ci consiste selon ses défenseurs à passer d’une « police de l’ordre » à une « police de sécurité », « au service du citoyen » et prenant en compte ses préoccupations. Une police de prévention, de dissuasion et de répression selon les termes de Chevènement, le ministre de l’Intérieur l’ayant mise en place, qui n’hésitait pas à traiter les jeunes de quartiers de « sauvageons ».

Mise en œuvre progressivement dans le pays, celle-ci consistait concrètement en une présence renforcée de la police dans certains quartiers, se traduisant par une ouverture plus tardive des commissariats et par l’affectation d’environ 14 000 policiers à la « Police Urbaine de Proximité » censée patrouiller dans les quartiers. Cela va aussi passer par la signature de contrats locaux de sûreté cherchant à intégrer les acteurs locaux comme les bailleurs, les transports publics ou les associations, aux questions de sécurité.

Loin de se réduire à une mesure technique, celle-ci constitue avant tout un enjeu politique : présenter la police comme une institution au service du peuple, faire aimer la police à ceux qui, à juste titre, l’aimaient de moins en moins, et accompagner le tournant sécuritaire de la gauche de gouvernement. L’évocation de cette mesure fait d’ailleurs souvent écran à l’orientation du gouvernement de l’époque sur ce terrain : celui-ci avait refusé de supprimer les BAC, mises en place quelques années avant, tout en ayant fait passer des mesures sécuritaires telles que la loi sur la sécurité quotidienne de 2001, les dispositions contre « l’occupation des cages d’escalier », l’expulsion des sans-papiers et la répression des « fauteurs de troubles », à savoir les manifestants s’opposant aux expulsions.

Sarkozy, poursuivant son propre agenda politique, y mettra fin en 2003, expliquant que les policiers ne sont « pas des travailleurs sociaux » et n’ont pas à « jouer au rugby » avec la population mais à « arrêter les délinquants ». Cette fin brutale permettra à la gauche de se dédouaner pendant des années et de mettre par exemple les émeutes de 2005 sur le dos de la droite et de cet épisode. Pourtant, cette expérience devenue référence à gauche est loin d’être la « révolution culturelle » promise [2].

La police de proximité : une idée sécuritaire au service de nouvelles modalités de répression

Si l’on commence par se pencher sur les chiffres, le bilan de cette période est loin d’être reluisant. Le nombre de tués par la police s’est ainsi maintenu sous le gouvernement de gauche au niveau de l’époque, à savoir une dizaine par an avec 6 personnes tuées en 1998, 13 en 1999, 6 en 2000, 15 en 2001. Les quartiers à l’avant-garde de la mise en place de la police de proximité n’y échappent pas, comme le montre par exemple le meurtre policier de Riad Hamlaoui le 16 avril 2000, tué d’une balle dans la nuque dans sa voiture dans un quartier du sud de Lille qui faisait partie des 67 quartiers « pilotes » de la police de proximité censés réconcilier la police et les habitants. Les révoltes qui s’en suivront dans les quartiers lillois montrent le peu d’illusions qu’avaient les jeunes sur cette nouvelle « police de proximité ».

Dans les faits, la « police de proximité » mène fondamentalement les mêmes missions que la police, se contentant d’en reconfigurer certaines modalités, témoignant de l’absence de différence de nature entre les différents projets policiers. Mathieu Rigouste explique ainsi bien comment la logique de « l’îlotage » mise en place par la gauche dans les années 1980, dans laquelle la police de proximité puise ses racines, consistait en un renforcement du quadrillage des quartiers populaires :

« En 1983, des conseils communaux et départementaux de prévention de la délinquance sont créés pour associer les responsables de la police à des travailleurs sociaux et diverses institutions. Là où elles ont réellement fonctionné, ces structures ont permis d’identifier individuellement les « délinquants occasionnels ou réguliers » et de ficher leurs réseaux affinitaires et familiaux. Cette surveillance socio-policière a permis de placer des « jeunes » dans des centres de formation ou des stages pour les « retirer du jeu » ou de leur appliquer des mesures explicitement répressives.

Le programme de « prévention et de répression » mis en œuvre sous la gauche a modernisé la conjugaison du contrôle socio-administratif et du contrôle policier. Il a reconstitué une forme de tutelle paternaliste typique de la ségrégation endocoloniale. Suite à l’expérimentation de ces dispositifs, en 1988, le ministère de l’Intérieur décide de développer « l’îlotage » sur le mode de la community police dans le monde anglophone. Cette façon de quadriller les quartiers africains-américains par une présence visible et permanente était employée aux États-Unis dès les années 1960. Dans la seconde moitié du xixe siècle, un « modèle londonien » avait été expérimenté dans le Paris populaire, à travers l’emploi de l’uniforme et de la déambulation ostensible pour soumettre et bannir « apaches » et « communards ». Présentée comme moins brutale et « de proximité », cette police prétendument de gauche mais conduite aussi par les gouvernements de droite sous d’autres paravents, généralise les dispositifs d’occupation territoriale et formalise un peu plus l’enclavement. »

Cette continuité très forte entre « police » et « police de proximité » explique que la droite puisse elle aussi revendiquer ses propres déclinaisons de la police de proximité. Lors des élections de 2007, l’ensemble des forces politiques s’emparent ainsi de cette idée, deux ans après les révoltes de 2005. A l’époque, Sarkozy demande un rapport sur une « police de quartiers », tandis que François Bayrou explique : « nous avons besoin d’une police, certains disent de proximité, nous nous disons une police fidélisée, une police capable d’interpeller les jeunes en les appelant par leur nom » et que le Front National insiste sur le retour des commissariats de quartier.

Plus récemment, il suffit d’écouter Jean-Pierre Havrin, ancien haut fonctionnaire de police et associé au député FI François Piquemal, décrire cette « nécessaire police de proximité » pour comprendre combien on est loin d’une révolution et d’une critique de la fonction de l’institution policière. Selon lui, cette police permettait une « répression intelligente et ciblée », préférant aux opérations coups de poings les planques et les surveillances, à la fois pour lutter contre « l’impunité des dealers » se livrant à « leur coupable industrie » mais aussi pour renforcer son « efficacité » et sa « crédibilité ». D’autant que ce type de programme s’accompagne toujours d’une revendication d’augmentation du budget et des effectifs policiers pour pouvoir établir une vraie présence dans les quartiers visés.

Une logique qui, loin de remettre en cause l’institution policière, s’inscrit en continuité avec l’augmentation des moyens qui a lieu actuellement, où des milliards sont accordés à la police et la gendarmerie plutôt qu’à la santé ou aux écoles. Le gouvernement Macron annonçait en 2022 un « effort inédit » pour le quinquennat en augmentant le budget du ministère de l’Intérieur de 15 milliards et en promettant 8500 policiers et gendarmes supplémentaires. Non seulement la référence de la police de proximité permet à la gauche de refuser de dénoncer ces augmentations de budget, mais celle-ci propose même dans son ensemble de l’augmenter significativement, y compris le programme de la France Insoumise [3].

La gauche doit-elle vraiment nous faire aimer la police ?

La revendication de la « police de proximité », mille fois répétée depuis, participe ainsi à limiter le débat sur le rôle de l’institution policière en tant que telle. En enfermant la discussion dans la logique d’une réforme de la police, celle-ci s’inscrit dans une logique de renforcement des moyens policiers en opposition aux revendications radicales qui ont pu émerger ces dernières années aux Etats-Unis après la mort de Georges Floyd, où les mots d’ordre de « defund the police » (définancer), voire « dismantle the police » (démanteler) ont eu un écho certain. A l’inverse, plus récemment, ce même Jean-Pierre Havrin expliquait que « le problème, ce n’est pas la police, mais comment on l’utilise ». Et cette logique consistant à ne pas questionner l’institution policière mais seulement son utilisation est reprise par toute la NUPES.

Malgré les annonces de transformation « de la cave au grenier » de la FI, dont les positionnements dans le cadre de la révolte actuelle apparaissent plus à gauche que ses partenaires de la NUPES, la logique de son programme sur la police y est expliquée ainsi : « Le rôle social de la police de proximité participe de l’établissement de la légitimité de l’action policière sur un territoire, d’une efficacité plus accrue des services offerts et d’une amélioration conséquente de la qualité des conditions de travail des policier·es ainsi que de la qualité de vie des citoyen·nes. Abattre le mur de la méfiance réciproque entre police et population ne peut qu’améliorer le rapport qu’entretiennent les policier·es avec leur profession (contre le stress, la dépression, le sentiment de rejet des citoyen·nes) et le quotidien de la population. » Autrement dit, LFI fait sien ces deux objectifs : que les policiers soient plus appréciés et qu’ils se sentent mieux dans leur « travail ».

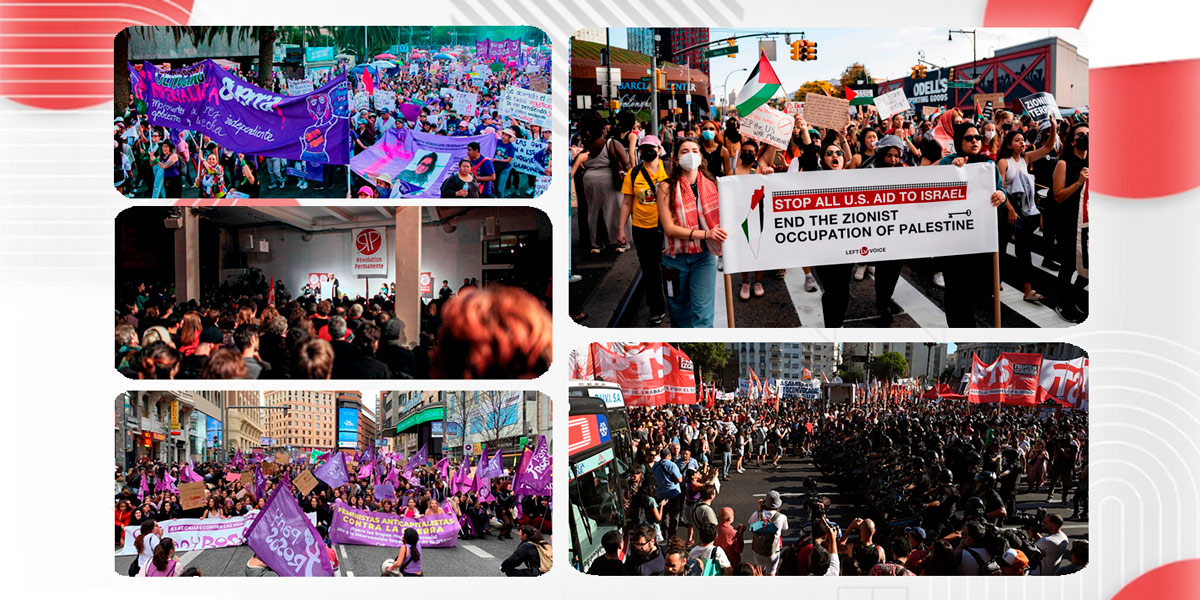

De notre point de vue, la colère grandissante contre la police ces dernières années ne doit pas être combattue ou détournée mais doit être politisée pour déboucher sur une critique bien plus radicale de l’institution policière en tant que telle. Dans un contexte de tensions sociales croissantes, où les crises et les luttes se succèdent depuis des années, la contestation de l’arbitraire et des violences policières se répand, ouvrant un espace pour discuter le rôle structurel de la police comme institution dont la fonction fondamentale est de défendre l’ordre établi, c’est-à-dire le système capitaliste basé sur l’exploitation et les oppressions dont le racisme d’Etat fait partie. La critique de l’un pilier central de l’État, à savoir son pilier répressif, est en ce sens progressiste pour se préparer aux luttes à venir. Mais face au durcissement du régime et à la place centrale de la répression pour imposer toute sorte d’attaques, se préparer aux affrontements à venir implique l’abandon de toute illusion sur la police et sa possibilité d’être réformée.

D’autant que, contrairement aux visions selon lesquelles la police pourrait être contrôlée par des décrets de loi ou un gouvernement de gauche, le communiqué de l’UNSA-Police et d’Alliance illustre bien que celle-ci ne se laissera pas discipliner [4]. La police des gouvernements de gauche de Syriza en Grèce ou de Podemos en Espagne n’ont d’ailleurs pas perdu de temps pour réprimer les immigrés ou les manifestants.

On le voit, la stratégie de « révolution par les urnes » défendue par LFI empêche de penser concrètement les obstacles réels qui se présenteront face à toute transformation un tant soit peu radicale de la société, que ce soit face à une institution centrale de l’Etat comme la police ou encore face au patronat. Une stratégie qui s’avère dans son fondement réactionnaire car elle se fixe comme tâche de relégitimer l’institution policière en retissant les liens entre la population et la police à l’heure où elle s’illustre sous son jour le plus coercitif.

Loin de ces dangereuses illusions, il est possible aujourd’hui de discuter de l’impossibilité de réformer la police, à l’heure où les conséquences du durcissement du régime, qui est loin d’avoir commencé avec Emmanuel Macron, sautent aux yeux de larges secteurs de la population. Ce durcissement se traduit dans les quartiers populaires par un saut énorme du nombre de tués par la police chaque année. Après une première augmentation significative à partir de 2014, l’année 2020 a marqué le début d’une escalade sans précédent sur ce terrain : 32 tués par la police en 2020, 51 en 2021, 35 en 2022. Dans le même temps, tout manifestant a fait l’expérience depuis 2016 des violences croissantes qui sont opposées à celles et ceux qui se mobilisent. Cette expérience commune peut être le terreau d’alliances entre le mouvement ouvrier, le mouvement social et les quartiers populaires, mais aussi d’une réflexion plus révolutionnaire sur la nécessité de se doter d’un projet politique qui remet en question toute possibilité de réforme des institutions notamment la police.

Contre toute illusion de « réconciliation », l’heure devrait être à questionner ses fondements même. C’est pour cela qu’aux revendications de dissolution des corps spéciaux de la police nous articulons un discours sur la suppression de l’institution elle-même. Pour nous, non seulement les policiers ne sont pas des travailleurs en uniforme mais la police est une institution dont la fonction centrale est de défendre l’ordre établi, c’est-à-dire un ordre capitaliste où certains possèdent tout pendant que la majorité doit travailler pour survivre. Une institution issue des racines coloniales de l’Etat français, qui sert aussi à contrôler les quartiers populaires comme une forme de « colonie intérieure » au moyen d’une répression permanente des personnes racisées. C’est sa fonction profondément bourgeoise et raciste qui en fait une institution à abolir.

C’est ce que nous expliquons dans notre programme en disant que « nous sommes convaincus qu’en dernière instance la sécurité doit et peut être assurée par la population elle-même et non par une corporation d’hommes armés, séparés du reste de la société, au service de l’État capitaliste et raciste et de l’ordre patronal.. Les exemples historiques et les réflexions sur ce sujet dépassent le cadre de cet article mais plusieurs auteurs abordent cette question, comme l’économiste Paul Rocher ici, qui réfléchit au remplacement de la police par un « autre ordre », qui ne peut de toute façon se penser en dehors du combat plus large contre le système capitaliste en tant que tel et les nouvelles formes d’organisation pouvant émerger au cours des luttes à venir.

Toujours est-il que l’heure n’est pas à aimer la police, qu’elle soit de « proximité » ou non.

Comme l’écrivait le rappeur Despo Rutti dans son morceau « L’Avocat du diable » :

« On ne veut plus de la police de proximité ici, parce qu’elle est beaucoup trop près pour rater sa cible ».

Notes :

[1] : Le thème de la sécurité sera une question centrale du colloque du PS à Villepinte en 1997, où Chevènement expliquera que ce sont les classes les plus démunies qui souffrent le plus de l’insécurité. En acceptant la montée de l’insécurité comme un fait incontestable, la gauche tendra donc de plus en plus à se présenter comme la plus efficace face à ce problème. Il est à noter que, de notre point de vue, même des organisations d’extrême gauche comme Lutte Ouvrière feront alors quelques concessions à cette offensive idéologique, en voulant expliquer comment « s’attaquer aux vraies causes de l’insécurité », tout en cherchant à dialoguer avec les revendications les plus « sociales » des policiers (salaires, 35h...) qui pourraient être séparées, selon leur vision, des revendications plus réactionnaires.

Concessions qui s’exprimeront toujours des années plus tard, comme en 2017 quand ce débat s’est de nouveau posé, où LO critiquait la police de proximité surtout parce qu’insuffisamment efficace, tout en indiquant qu’elle pourrait jouer un « rôle utile ». LO expliquait dans son article « Police de proximité : le retour » que « Certes, la présence de policiers de proximité parviendrait sans doute à limiter la petite délinquance qui empoisonne la vie dans les cités populaires. Mais elle ne parviendrait en aucun cas à l’éradiquer ».

Sur nos débats sur la question de la police avec cette organisation, voir aussi nos articles de 2016 ici ou ici

[2] : Il n’est pas possible de tirer un bilan purement technique de ce qu’a été la police de proximité sous la gauche plurielle, pour plusieurs raisons. Premièrement, la police est une institution opaque par excellence pour toute étude critique. Deuxièmement, le fait qu’elle soit devenue un enjeu de débat politique entre le centre-gauche et le centre droit, notamment à partir de 2005, a poussé la gauche à exagérer les bienfaits, et la droite les méfaits, de ce qui n’était pas une transformation profonde mais une modification partielle, dans le temps et l’espace, de la doctrine de la police nationale. C’est pour cela que dans cet article, nous essayons d’aborder autant « l’expérience » concrète de la police de proximité que les discours politiques et la « vision » de la police qu’elle sous-entend.

[3] : Entre autres :

• création de 2500 postes d’agent·es administratif·ves pour libérer des tâches administratives les policier·es et gendarmes aptes à aller sur le terrain

• La création d’un greffe de police pour seconder la police judiciaire et sécuriser la procédure avec le recrutement et la formation de 1500 agent·es

• La création de 3300 postes pour la police technique et scientifique

• La suppression du statut précaire des 11 000 policier·es adjoint·es en permettant la formation et la titularisation

• Augmenter les effectifs de la police judiciaire de 6000 agent·es

[4] : Cette hypothèse est d’ailleurs discutée par Manuel Bompard dans un entretien récent. A la question de ce que ferait un gouvernement de gauche en cas d’insubordination policière, celui-ci s’appuie sur l’exemple de Pierre Joxe d’abord, et quand le journaliste lui demande que faire si les mises à pied ne suffisaient pas (ce qui est tout à fait crédible aujourd’hui), la réponse de LFI se résume au fait qu’il « faudra trouver d’autres gens, qui ne sont pas dans une logique de guerre civile ».